みなさま、こんにちは。新潟県長岡市の整体 長岡ヘルスケアプラクティス代表の近藤です。

今回は腰痛と足の痛みの併発がツラい方へのそのご説明となります。私の院にも多く来られるパターンのひとつがこちらです。いつの間にか足が痛くなっていたり、、、今回はその説明です。

1.腰痛と足の痛みの併発はどんな症状か?

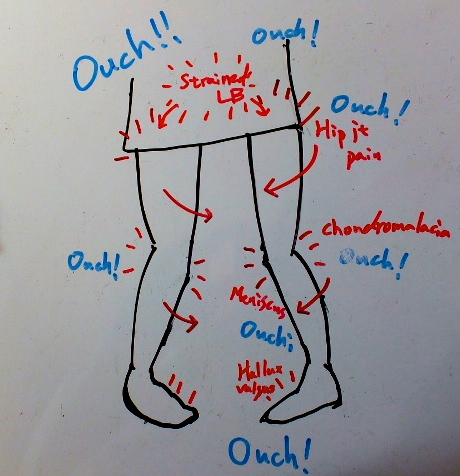

腰痛と足の痛みの併発は次のような症状が指摘されます。

- 腰痛と足の痛みにより歩きにくい。

- 姿勢が以前より丸くなっている。そして腰痛と足の痛みを伴う。

- はじめに腰痛がおこり、次に足の痛みをもつ。

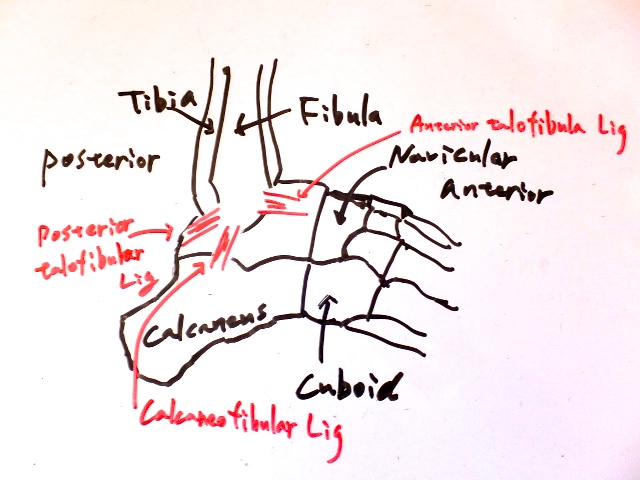

- 腰痛に加え、足に変形が現れる(外反母趾、内反小趾、足指の変形等)

冒頭の写真の方は脊椎が大きく湾曲し、腰痛を抱えていました。それだけではなく、外反母趾も顕著でした。この方の場合、腰痛が最初に始まり、姿勢が丸まって、足の前側(前足部)を圧迫し、外反母趾という変形を発症することになったのです。

2.腰痛と足の痛みの併発の原因とは?

腰痛と足の痛みの併発にはどんな原因があるのでしょうか?

- 腰痛の慢性化

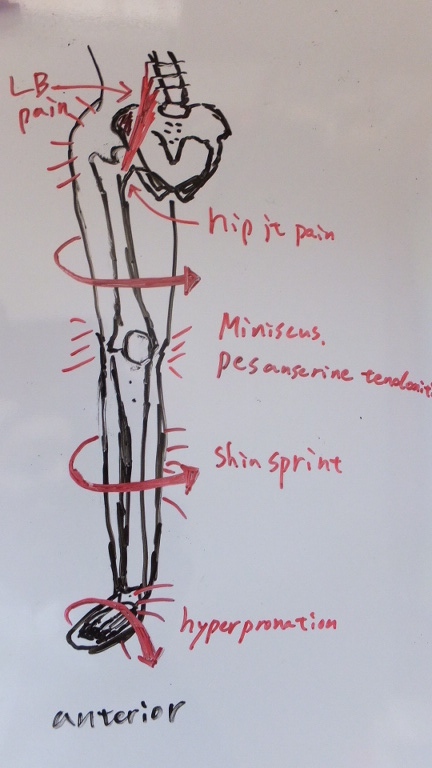

軽度の腰痛では問題ありませんが、腰痛が慢性化し、姿勢を維持することが困難な場合、体重が前足(forefoot)にかかります。この状態が長く続くことにより、足の変形、痛みが発生します。

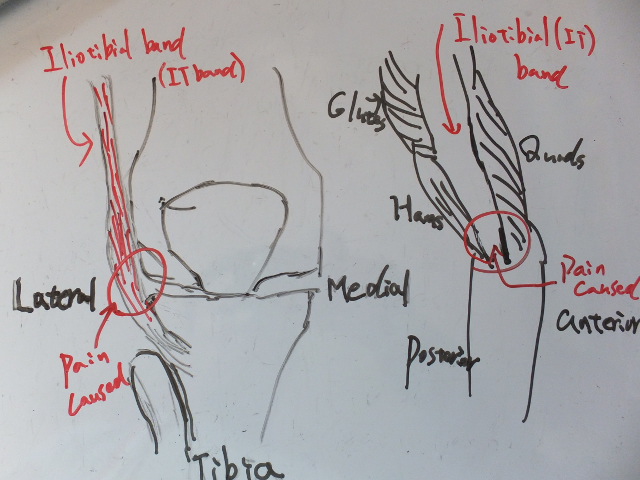

- 足元からのバランス力低下(proprioceptive facilitation))

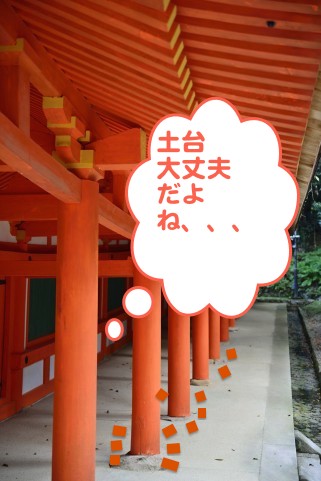

身体を支える根本は人間が二足歩行である限りどう考えても足(足元)が根幹です。足元からの安定性を損なうと当然その上につながる膝、股関節、腰は更に負担がかかります。家を立てるときの土台がぐらついていれば、支える柱もぐらつきますよね。原理は一緒です!

- 腰椎をささえる筋肉の筋力低下

前段(1)とも関連しますが、痛み、もしくは疲れ、単なる筋力不足、この3つの要素が腰椎を支えることを困難にし、姿勢を前傾させます。姿勢が前傾することは足の痛みと強い関連性があります。

- 適切な靴、インソールの使用がなされていない

足元からご自分の身体を変えていくことはもちろんのこと、足元を安定させ、身体を安定させ、負担を減らすアイテムを身につけることも非常に重要です。踵を覆う部分がへたれず、しっかり踵を包み込み、ソール(靴底)が柔らかすぎず、足に負担の無い靴を選択しましょう。そして、インソールも踵を安定させ、ご自身の足指が負担無く動くものを靴に入れて下さい。

3.腰痛と足の痛みの併発に対する治療と改善策

腰痛と足の痛みの併発への治療と改善策として次のような対策が挙げられます。上の写真の方は、来院時に、深刻な外反母趾により両足第2指(人差し指)が脱臼し、第1指の上に位置してました。また、腰痛も慢性化してました。現在では片方の第2指の脱臼が改善し、腰痛も全くありません。

- 腰痛慢性化への対応(筋膜、起立筋群のゆるめ)

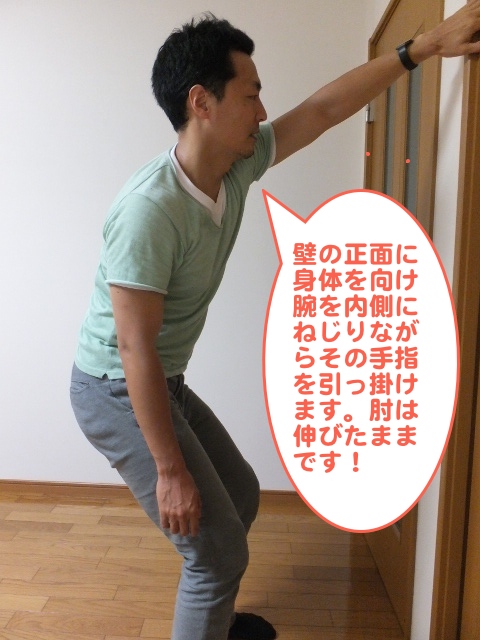

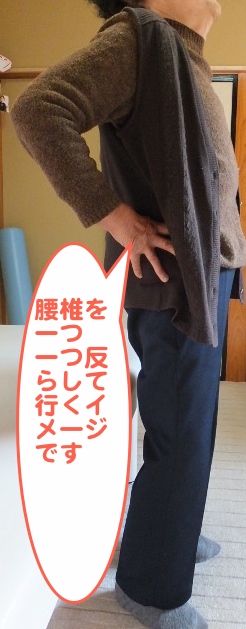

腰痛にもさまざまな症状がありますが、姿勢の前傾をもたらす腰痛として筋筋膜性腰痛、急性腰痛症などの腰部周辺の筋肉の炎症とコリにより正しい姿勢を維持しづらい方は、その原因となる腰部周辺の筋肉の柔軟性を促すことが必須です。いくつか改善策があるますが、ご自宅で可能な簡単なストレッチを一つご紹介します。下の写真のように片腕を引っかけ腕を伸ばしお尻を後ろに引くことにより、背中と腰が効果的にストレッチできます。

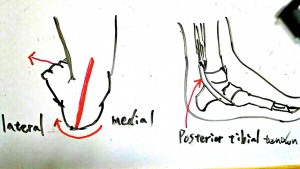

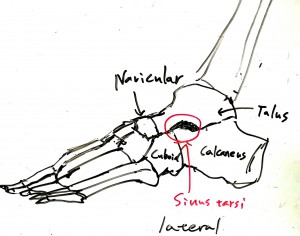

- 足元からの安定性の強化

足元の安定性を高めることにより足の負担を減らし、足の痛みを軽減します。また足元が安定しないと膝、腰の痛みと負担は大きくなります。足元は土台であり、超重要項目です。効果的なバランス力強化法を一つご紹介します。

メトロノーム

足を肩幅に開き、足関節をベースに身体を左右に揺らして下さい。肩や腰が過度に動かないように気をつけて下さい。メトロノームのように根元から身体が揺れるように10回から20回行って下さい。

- 起立筋群の強化

前段(1)の内容と重なりますが、柔軟性を整えるだけでなく腰痛の沈静化後には姿勢の維持の為に脊柱起立筋群の強化も重要になります。姿勢を維持できることにより腰痛の根本的解消につながりますし、足の変形や悪化を予防することになります。

下の写真はその腰から背中、首へとつながる筋肉を強化する上で非常に有効な運動です。この姿勢を5秒から10秒行い、反対の手と足で繰り返し行って下さい。動作中に痛みのある方はまだこの運動を始める段階ではありません。

- お尻(臀部)と股関節周辺の筋力、柔軟性の向上

足元の安定性とともに股関節周辺の柔軟性、筋力強化も下半身安定の為の重要なポイントです。お尻の強化とは股関節周辺の強化と認識してください。これにより、下半身がより安定し腰部の負担を減らします。柔軟性を高める方法はいくつかありますが、その一つをご紹介します。

片足を膝を直角にして曲げ床に置きます。そのまま腰を少し前方に寄せるイメージです。膝を曲げすぎる必要はありません。じんわり20秒ほどオレンジの円の部分にストレッチ感があれば十分です。

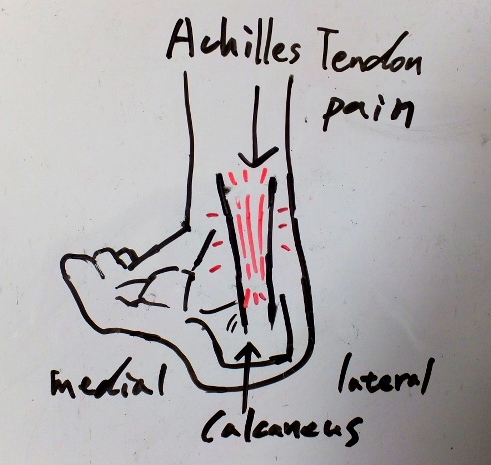

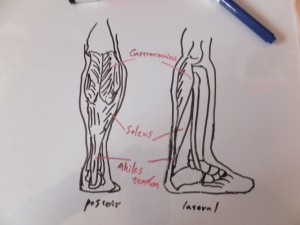

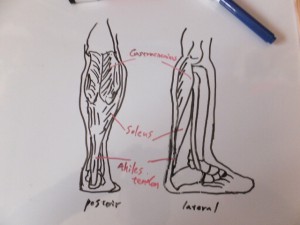

- ふくらはぎの柔軟性向上

足の痛みや変形を防ぐには、実は“ふくらはぎ”も大きなポイントです。この部分が“硬い”状態は足部へ大きな負担を与えます。そこで基本ですがとても重要な2つのストレッチがあります!

ふくらはぎその1

片足を前に出し、腰を前に移動させていきます。反対の足は膝を伸ばし踵を挙げないように。

ふくらはぎその2

陸上のクラウンチングスタートのような格好です。そのまま軽く体重を前に倒して下さい。前に出ている足の踵が浮かないように気をつけて下さい。どちらも20秒以上ゆっくり、じんわり伸ばして下さい。

- 適切な靴、インソールの使用

足病学では踵をしっかり安定させ、足指へのストレスを軽減する、これが二足歩行の我々にとって必要と考えます。そのコンセプトに合致した靴やインソールを着用しましょう!

4.当院で行う腰痛と足の痛みの併発に対する治療と改善策

当院で行う腰痛と足の痛みの併発に対する治療と改善策は、前段で説明した改善策全てが対応可能です!

- 腰痛慢性化への対応(筋膜、起立筋群のゆるめ)

腰痛慢性化により、姿勢の悪化が足の痛みへとつながり腰痛と足の痛みの併発になると考えると慢性化した腰痛のケアをしっかり行うことが重要です。当院では解剖学をしっかり学んだ当院院長である私が適確な施術で筋膜と筋肉にある張りをゆるめ、または筋肉の炎症により悪化した症状を改善していきます。また決して痛みを起こす施術はありません。それも解剖学をしっかり理解しているからこそ、じんわり、ゆっくりゆるめることが重要であるとの認識からです。

- 足元からの安定性の強化

足元の安定性を高める処方は当然お客様の現時点でのバランス感覚のチェック次第で様々です。お客様の現時点を正確に見極め対応していきます。

- 起立筋群の強化

様々な施設や場所で見かけるこの運動ですが、このような運動で、起立筋群(脊椎)の筋力を強化していきます。

- お尻(臀部)と股関節周辺の筋力、柔軟性の向上

- 適切な靴、インソールの使用

インソール、靴を正しく着用して頂くため、しっかりとカウンセリング、そしてアドバイスさせて頂きます。ですからご自身の靴、もしくはインソールを現在着用していらっしゃる場合は持参して頂く場合もございます。

腰痛と足の痛みの併発はツラいものです。このような症状をお持ちの方、まずはご連絡ください!痛みの起こる範囲を少しづつ小さくしていき、快適な生活を少しづつ取り戻しましょう!

足・腰・膝の痛み改善専門の整体院です!

ご予約・お問い合わせは今スグこちら

0258−84−7066

受付時間:朝9時〜夕方5時

休院日:日曜日